六合彩,六合彩开奖结果,六合彩预测,六合彩走势图,六合彩投注,六合彩技巧,六合彩结果今期,六合彩玩法在既有“准入管理”实施20多年后,工信部12月6日发布的新版《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》(以下简称:新版“准入办法”)引发了业界的强烈关注。这部于明年6月正式实施的“行业”,将从国家层面引发汽车行业管理的巨大变革。

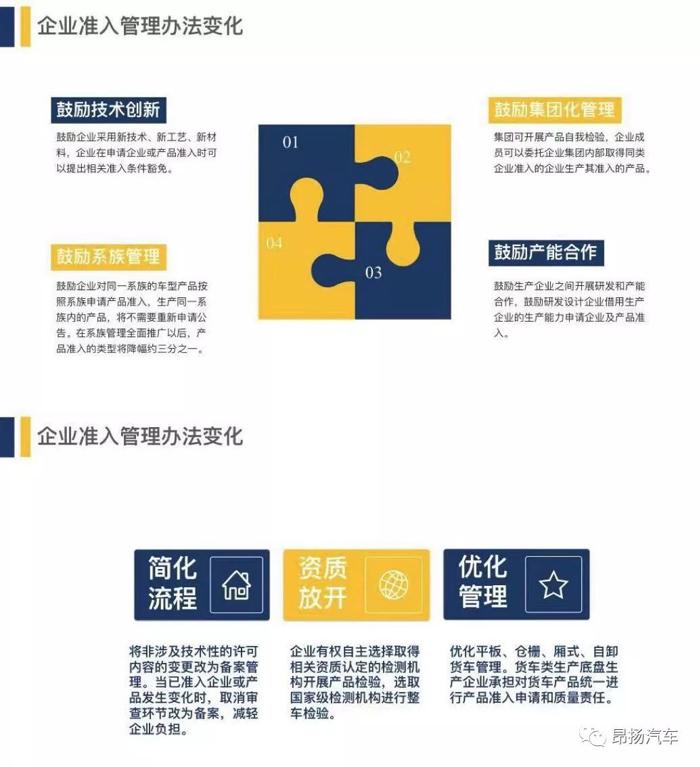

首先是,简化。新版“准入办法”将原有的《摩托车生产准入管理办法实施细则》、《专用校车生产企业及产品准入管理规则》、《乘用车生产企业及产品准入管理规则》、《商用车生产企业及产品准入管理规则》等十个许可管理文件进行整合,并实施统一管理,将改变以往不同类别车辆生产企业准入许可规则分散在不同文件中的情况。

此外,减少了审批的时间和要提交的材料。以前的“办法”要求企业先提交检验方案,由中机中心进行审查,并由专门的检测机构(指定)进行检测后,再将检测报告送工信部(这个时间大约需要半年),新版“准入办法”允许企业自行选择具备资质的检测机构,对申请准入许可的产品进行检验(第九条),企业在拿到检测报告后,将产品资料和相关检验报告一次性报送工信部,这样一来,大大减少了审批时间。

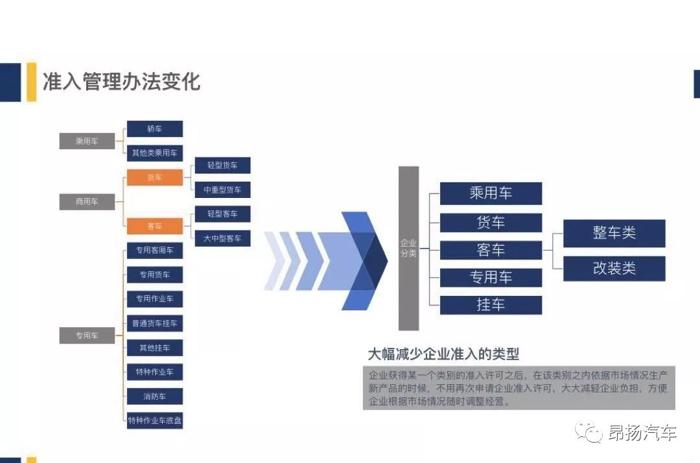

同时,新版“准入办法”删除了管理过细的内容,方便企业申请。新版“准入办法”将原来19类过于细分的企业管理精简调整为乘用车类、货车类、客车类、专用车类、摩托车类、挂车类6个类别,企业获得某一个类别的准入许可之后,在该类别内依据市场情况生产新产品时,不用再次申请企业准入许可,大大减轻企业负担,方便企业根据市场情况随时调整经营。

简单总结,也就是说,管理文件从“十个”整合到“一个”;审批流程从“多次”改为“一次性”;产品以“认证结果”替代“检验报告”;产品类别从“19类”减少到“6类”。

第二,优化。为了方便企业申请,进一步简化流程,新版“准入办法”提出提出企业集团管理、车辆产品系族管理,并试点开展企业的自我认证,这使企业可以最大限度地利用认证资源,同时给予企业更多自我认证空间。据估算,全面实施“系族管理”后,至少可以将产品准入类型降低三分之一以上。

同时,新版“准入办法”还优化了许可变更、产品检测等方面的流程。将企业非涉及技术性的许可内容(如,企业变更法定代表人、企业名称、注册地址、注册商标、股权结构等)的变更,改为备案管理。而在以前,企业发生这样的变更,需要重新申请“公告”。在“优化检测流程”方面,对于已经实施3C认证的汽车零部件,直接采用认证结果替代检验报告,“列入强制性产品认证目录的道路机动车辆产品零部件检验报告可以由强制性产品认证证书替代”,减轻了企业负担。

第三,打破垄断。首先是,对于检测机构,开放检测市场,明确对于获得国务院产品质量监督部门认可和国家级资质认定、具备开展车辆产品准入检验所需检验能力的检测单位,均可承担车辆产品准入管理的检验工作(原来是工信部指定的8家,现在的要求是“国家级”)。在企业集团内部,试点开展产品的自我检验。同时,对于技术服务机构,则明确“不得泄露因审查活动知悉的商业秘密,开展技术审查不得向申请准入的企业收取任何费用。”

最为重要的是,鼓励“代工”。允许具有相同生产资质的集团成员企业之间相互代工,鼓励企业委托具有资质的企业代工生产,允许研发设计企业借用生产企业的生产能力申请准入。这对于寻找“准入资质”的新兴造车企业是一大利好消息。事实上,目前已有多家传统车企“违规”,在为未能取得资质的新兴造车企业进行代工生产,如,蔚来汽车与江淮汽车、小鹏汽车与海马汽车等,并因此产生了一系列纠纷。新版“准入办法”实施后,这些代工模式将从幕后走向台前,相关责权将进一步清晰。

综合来看,新版“准入办法”反映了汽车行业管理的未来趋势。新兴造车企业可以委托传统整车企业“代工”生产,有利于合理利用产能。此外,申请“车辆准入”的企业,不需要提交股权架构及股东情况,为股比放开,不限制外资股比投入政策做了铺垫。同时,由于新能源和智能网联技术快速发展,新兴造车企业已经逐步改变汽车生产工艺和模式,而传统造车的四大工艺和整车技术也难以满足新技术的要求,新版“准入办法”所提出的“在满足基本原则的前提下可豁免部分要求”,鼓励了新技术的发展。

而事实上,鼓励企业集团化管理,鼓励企业委托具有资质的企业代工生产等都反映了更宽松(“放”)的汽车行业管理趋势。同时,这是否也意味着,未来汽车行业管理将有计划实施“自我认证制度”值得关注。一位汽车行业资深专家表示,我国的汽车行业管理此前一直被诟病为“严入宽出”,业界普遍希望能够借鉴欧美等国“严监管”的管理措施,虽然“一下子实现不太可能,但加强企业的自我认证也不是没有可能。”

有松就有紧,新版“准入办法”特别提出,申请“生产准入”的企业必须完成投资管理规定的投资项目方可准入,这在事实上提高了“企业准入”的门槛要求。也就是说,不论对于传统还是新能源汽车,都要严格控产能,防止产能过剩。

相比以前,新版“准入办法”已经有很大突破,但还是有人认为步子不够,“从法规上看,其实突破并不大。”有行业观察人士认为,生产准入与产品准入,两个概念并没有分开管理。“如果两个政策解耦,会产生更多的新的耦合过程,一个产品可以对应多个生产厂家,一个厂家可以选择自己的产品。那么,原来的行政定义将真正改为市场决策。”

此外,对于新版“准入办法”的具体落实,还有许多疑问:“产品系族合并,是否意味着原来的SUV与轿车的6字头与7字头合并?这个具体如何操作?”“关于代工的产品,如何保证追溯?虽然目前代工已经存在,但代工的法规追溯还是依托资质来展开,是否可以依托“品牌”来追溯?”“造车新势力或者新的汽车企业,是否可以借力申请自己的资质?”

事实上,产业政策永远滞后于企业产品的创新。丰田曾经做出了模组多功效车,高峰时候拉人,换箱可以载货。这样的产品,连专业的检测机构都没见过。因此,对于行业管理部门来说,接下来的主要任务将是加快出台准入管理的形式认证、集团化管理、认证资质使用等方面的实施细则,以方便企业操作。

飞速发展的汽车行业,面临着日益频繁的“破窗性”挑战和“创造性破坏”,这使得既有法规对其难以进行有效涵盖和调整,既有规则逻辑的解释力日显困难,既有机制也遭遇了明显障碍,这必然会引发深度的变革。

此番行业管理的变革力度堪称史无前例,许多变革并非只是程序性修改,而是实质性更新,甚至是制度重构,涉及一系列部门职责、管理体制、工作机制等的重大变动,由此所涉及的法规调整数量之庞大、内容之繁多、情况之复杂可以想见。

因此,以务实审慎的态度稳健进行推动,无疑是当前最优路径的选择。同时应当看到,接下来更为艰巨的是,变革任务的真正落实,以及如何赢得最大的变革效应。

1985年,我国实施车辆生产企业及产品《目录》管理;2001年参照欧盟汽车产品型式批准制度,建立了企业及产品准入许可管理制度;2004年,按照《行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》,“车辆生产企业及产品准入许可(也称《公告》)管理”被设立为行政许可事项,并一直由汽车行业主管部门实施。随着我国汽车工业的发展,车型不断增多、新技术不断应用,此前的“车企和产品准入管理”中出现了许多问题,如:许可管理文件分散、法律层级较低、许可类型过散过细、企业资源整合利用不足、适应新技术发展不充分等,因此行业内对于缩减审批范围、优化管理流程等方面的需求日益迫切。